【なぜアイヌ文化は重要なのか?その歴史と現在】

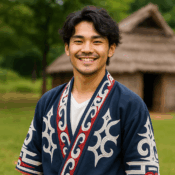

💡関連キーワード:アイヌ文化とは、アイヌ歴史、阿寒湖アイヌコタン、ウポポイ体験、アイヌ食文化、アイヌ語復興、イヨマンテ、アイヌ文化 体験型観光、北海道 観光文化、先住民族観光(写真:様々な人にアイヌの歴史と文化を知ってもらうことが基本)

第1章:アイヌ文化とは何か?

北海道を中心に、東北からサハリンまで広がる北方民族・アイヌ。その文化は、自然と共生しながら生活を営んできた知恵の宝庫です。口承による神話「ユーカラ」、自然に宿る神「カムイ」、緻密な刺繍文様、儀式としての「イヨマンテ(熊送り)」など、独自の世界観に基づいた生活様式を築いてきました。

アイヌ語は話し言葉中心で文字を持たず、物語や知恵は語り継がれることで守られてきました。しかし、明治期以降の同化政策により、その継承は困難を極めました。

現在では、アイヌ文化は日本の多様性の象徴であり、観光や学びのテーマとしても注目を集めています。

第2章:抑圧と復興の歴史

明治政府の「開拓政策」によって、アイヌの人々は土地を失い、生活の基盤を脅かされました。1899年に制定された旧土人保護法では、表向きは保護を謳いながらも、実際にはアイヌ語の使用や儀式、服装まで禁止され、日本人との同化を強制されました。

学校教育ではアイヌ語が排除され、アイヌの子供たちは日本語のみを使うよう強いられ、民族としてのアイデンティティが希薄になっていきました。土地を失ったことで、狩猟・漁撈中心の生活様式も困難になり、貧困が深刻化しました。

しかし、1970年代から市民活動や研究者、若いアイヌ自身による文化復興の動きが起こり始め、2008年には日本政府がようやく「アイヌを先住民族と認める」閣議決定を行いました。2020年には民族共生象徴空間「ウポポイ」が白老町に開設され、全国的な文化教育拠点となっています。

この復興の過程で、アイヌの語り部や工芸家、音楽家たちが新たな文化表現を生み出し、若者たちがそれを受け継ぎ始めています。復興は過去を取り戻すだけでなく、未来を切り拓く動きでもあるのです。

第3章:旅人が体験できるアイヌ文化

アイヌ文化を実際に体験できる場所は北海道各地にあります。特に道東エリアには、阿寒湖アイヌコタンやウポポイをはじめとする文化施設が点在しています。

- 阿寒湖アイヌコタン(釧路市):ユーカラの語りや、伝統舞踊「イオマンテリムセ」のステージを毎晩開催。工芸品の実演販売や、アイヌ料理の「オハウ」や「ルイペ」も楽しめます。

- ウポポイ(白老町):アイヌ語で「大きな歌の場」を意味する体験型ミュージアム。衣装体験や儀式再現、アイヌ音楽演奏のワークショップもあり、子どもから大人まで楽しめます。

- 二風谷(平取町):工芸家・萱野茂記念館や、伝統織物体験、刺繍体験が可能。

宿泊は阿寒湖温泉、川湯温泉、白老温泉などがあり、食事では鹿肉ハンバーグ、チタタプ、山菜料理、熊脂スープなど、伝統と現代が融合した料理を味わえます。

第4章:なぜアイヌ文化が重要なのか?

まず第一に、アイヌ文化は日本における先住民族文化として極めて貴重です。縄文期の自然観を受け継いだ生活様式や、自然との共生を基盤にした哲学は、気候変動やSDGsが叫ばれる現代において、非常に多くの示唆を与えてくれます。

また、アイヌ文化は「他者と共に生きる」思想を持ちます。動物を神(カムイ)として送り返す「イヨマンテ」に見られるように、人間が自然から命を借りて生きているという感覚は、自然を征服の対象としてきた近代西洋文明とは大きく異なります。

この文化に触れることは、多様性の理解、共生社会の形成、そして持続可能な未来を考えるきっかけになります。さらに、観光においても他地域との差別化要素となり、「学びと体験」を兼ね備えた新しい旅のスタイルを提案することができるのです。

第5章:未来へつなぐ体験のすすめ

アイヌ文化は今、静かに再生の時代を迎えています。若い世代の中には、アイヌ語の再習得に励む人や、伝統舞踊や工芸を現代風にアレンジする若者も登場しています。

旅行者にとっても、アイヌ文化に触れることは「知る旅」から「感じる旅」へとシフトする機会です。たとえば、阿寒湖での木彫ワークショップ、白老でのトンコリ演奏体験、二風谷でのアイヌ刺繍体験など、文化の中に身を置くような深い体験が可能です。

観光を通じて得た感動が、SNSなどで共有されることにより、文化の魅力はさらに拡散していきます。また、観光による経済支援は、文化継承者や職人たちの活動支援にもつながります。

今こそ、アイヌ文化に「会いに行く旅」を始めてみませんか?それは日本の新しい未来を照らす光にもなるはずです。